关于脱氢乙酸钠最新标准的全面解读

脱氢乙酸钠(也称为苹果酸钠)是一种常见的有机酸,白色结晶性粉末,无色无味,直接混合在需要添加的物品中使用。对酵母菌、霉菌、腐败菌具有良好的抑制作用,过去几十年里被多国许可,广泛存在于各种水果、蔬菜、饲料、糕点和面点中,可延长存放期,避免霉变损失。其作用机理是有效渗透到细胞体内,抑制微生物的呼吸作用,从而达到防腐防霉保鲜保湿等作用。根据国家卫生健康委、市场监管总局发布的《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024),自2025年2月8日起,脱氢乙酸钠(脱氢乙酸及其钠盐)不再用于面包、糕点、果蔬汁(浆)等7类食品,在腌渍蔬菜中的最大使用量也由1克/千克调整为0.3克/千克。

一、背景与调整内容

根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024),自2025年2月8日起,脱氢乙酸钠在食品中的应用将发生以下调整:

禁用范围扩大:禁止用于面包、糕点、果蔬汁(浆)、黄油、浓缩果蔬汁(浆)、复合调味料、预制肉制品等7类食品。

限量收紧:腌渍蔬菜中的最大使用量从1克/千克降至0.3克/千克。

此次调整标志着中国对食品添加剂的管理进一步趋严,体现了对消费者健康与食品安全的高度重视。

二、调整原因分析

安全性再评估:

代谢与毒性风险:脱氢乙酸钠的代谢产物可能对人体存在潜在风险,长期过量摄入可能影响肠道菌群平衡或肝肾负担。

国际动态参考:

欧盟、日本等已对脱氢乙酸钠在部分食品中的使用进行限制(如欧盟禁止用于糕点),中国标准逐步与国际接轨。

技术替代可行性:

已有更安全的防腐剂(如山梨酸钾、乳酸链球菌素等)或非化学保鲜技术(如超高压灭菌、气调包装)可替代脱氢乙酸钠的功能。

部分食品(如面包、糕点)通过工艺改进(如降低水分活度、冷链储存)即可延长保质期,减少防腐剂依赖。

消费需求升级:

消费者对“清洁标签”(无添加/少添加)食品的偏好增强,推动行业减少化学防腐剂使用。

三、行业影响与应对建议

受影响行业:

烘焙与糕点行业:需调整配方,探索替代防腐剂或物理保鲜技术。

腌渍蔬菜加工:需严格控制添加量,可能面临防腐效果下降的挑战。

替代方案:

其他防腐剂:如丙酸钙(面包)、纳他霉素(糕点表面)、ε-聚赖氨酸(天然防腐剂)。

工艺优化:采用短保质期策略、改进包装(如真空/充氮)、加强冷链物流。

合规建议:

企业需在过渡期内完成配方调整和工艺改造,确保2025年2月8日后符合新规。

加强原料供应链管理,避免交叉污染或误用。

四、消费者视角

健康收益:

减少脱氢乙酸钠摄入可降低潜在健康风险,尤其对儿童、孕妇等敏感人群更为重要。

推动食品行业向更天然、少添加的方向转型。

可能的挑战:

部分食品(如腌渍蔬菜)可能因防腐剂减量导致保质期缩短或口感变化,需消费者关注储存条件。

五、未来趋势

监管趋势:

食品添加剂管理将更加动态化,基于最新科学证据调整使用范围。

高风险添加剂或逐步被淘汰,天然防腐剂和物理保鲜技术将受鼓励。

行业创新方向:

开发植物提取物(如茶多酚、迷迭香提取物)或发酵类防腐剂。

推广“无添加防腐剂”标签,提升产品竞争力。

六、总结

此次对脱氢乙酸钠的调整是中国食品安全标准持续优化的重要一步,既符合国际趋势,也回应了公众对健康饮食的诉求。企业需积极应对技术转型,消费者可更安心选择食品,而监管部门则通过科学评估与动态管理,为食品安全构建更坚实的防线

SFY30A快速卤素水分测定仪

SFY30A快速卤素水分测定仪 SFY20A快速水分检测仪

SFY20A快速水分检测仪 SF101微量水分测定仪

SF101微量水分测定仪 食品安全检测仪

食品安全检测仪 便捷式食品安全检测仪

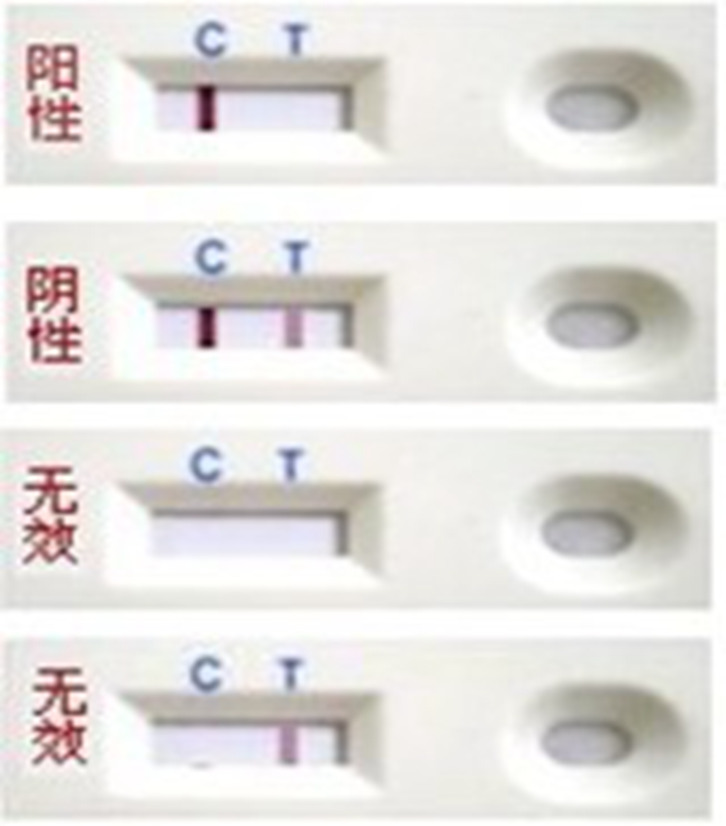

便捷式食品安全检测仪 农药残留快速检测卡

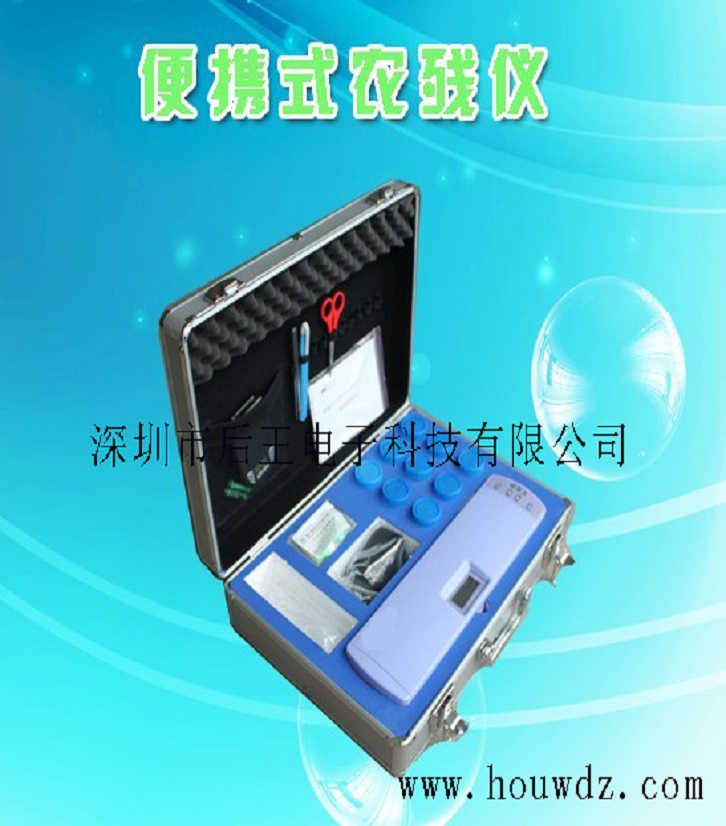

农药残留快速检测卡 便携式农药残留检测仪

便携式农药残留检测仪 水产品药物残留检测仪

水产品药物残留检测仪 农产品质量安全检测仪

农产品质量安全检测仪 真菌毒素荧光定量检测仪

真菌毒素荧光定量检测仪 呕吐毒素荧光定量检测仪

呕吐毒素荧光定量检测仪 T-2毒素检测仪

T-2毒素检测仪 玉米赤霉烯酮荧光定量检测仪

玉米赤霉烯酮荧光定量检测仪 黄曲霉毒素检测仪

黄曲霉毒素检测仪 动物产品药物残留检测仪

动物产品药物残留检测仪 水产品药物残留检测仪

水产品药物残留检测仪 药物残留检测仪

药物残留检测仪 ATP荧光检测仪

ATP荧光检测仪 依维柯食品质量安全检测车

依维柯食品质量安全检测车 动物疫病检测仪

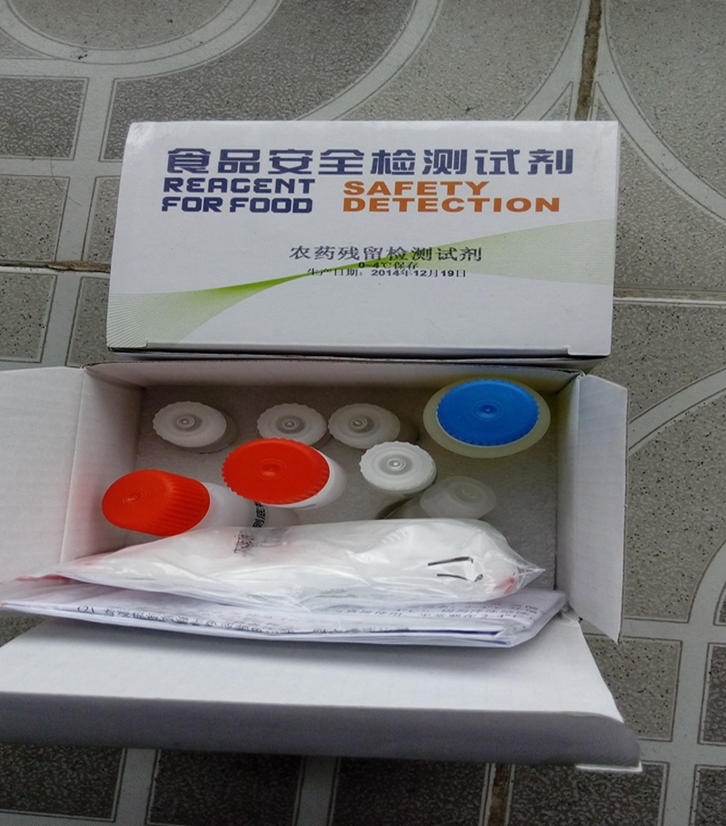

动物疫病检测仪 农药残留检测试剂盒

农药残留检测试剂盒 SF-60卤素水分测定仪

SF-60卤素水分测定仪 病害肉检测仪

病害肉检测仪 全自动微量水分测定仪

全自动微量水分测定仪 胶体金水产品药物残留检测仪

胶体金水产品药物残留检测仪 亚硫酸盐检测仪

亚硫酸盐检测仪 茶叶农药残留检测仪

茶叶农药残留检测仪 胶粘剂固含量检测仪

胶粘剂固含量检测仪 重金属铅快速检测卡

重金属铅快速检测卡 过氧化氢(双氧水)检测试剂盒

过氧化氢(双氧水)检测试剂盒 硼砂检测试剂盒

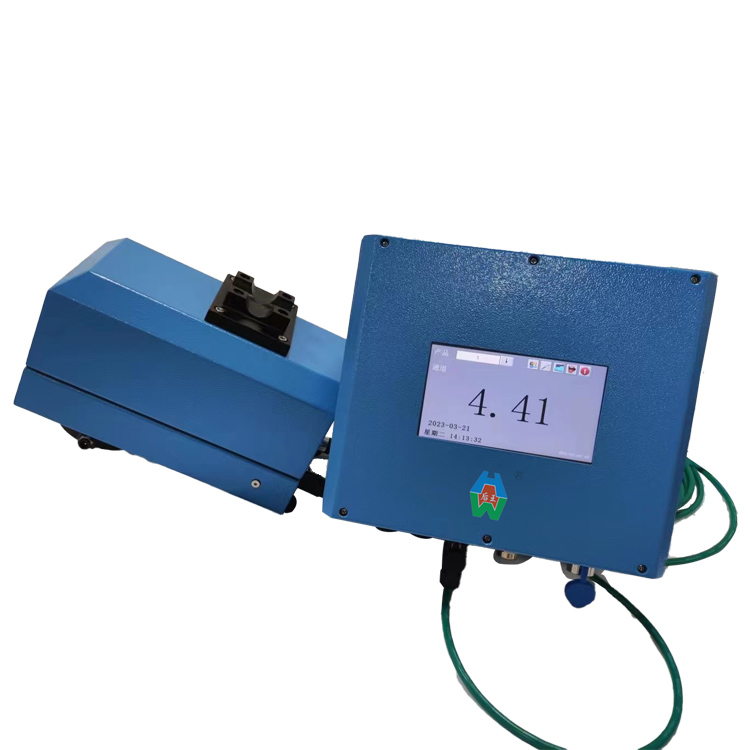

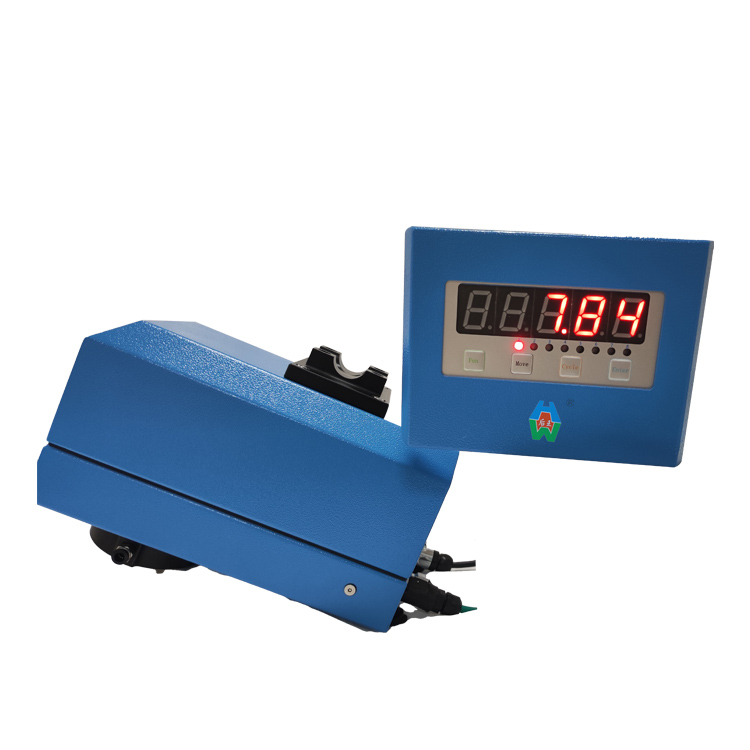

硼砂检测试剂盒 脱氢乙酸钠检测仪

脱氢乙酸钠检测仪 农药残留检测试剂盒

农药残留检测试剂盒 农药残留检测试剂盒(纸片法)

农药残留检测试剂盒(纸片法) 瘦肉精检测三联卡(组织)

瘦肉精检测三联卡(组织) 化妆品金标检测卡

化妆品金标检测卡 保化品金标检测卡

保化品金标检测卡 全能型食品安全检测箱

全能型食品安全检测箱 食物中毒检测箱

食物中毒检测箱 荧光定量分析仪

荧光定量分析仪 瘦肉精检测仪

瘦肉精检测仪 金标读卡仪

金标读卡仪 食品色素检测仪

食品色素检测仪 地沟油检测仪

地沟油检测仪 手持式ATP荧光检测仪

手持式ATP荧光检测仪 卡尔-费休水分测定仪

卡尔-费休水分测定仪 近红外水分仪

近红外水分仪 近红外水分检测仪

近红外水分检测仪 荧光增白剂检测仪

荧光增白剂检测仪 多参数水质快速检测仪

多参数水质快速检测仪 磷酸盐(保水剂)检测仪

磷酸盐(保水剂)检测仪

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公众号

官方公众号